当暮色如砚台中化开的松烟墨,渐渐浸染北纬35度的天空,太行山麓的观星者已架起青铜仿制的汉代浑仪。农历二月初二的晚风裹挟着泥土解冻的气息,掠过西周虢国墓地出土的二十八宿圭表。此时,东方地平线泛起青玉般的光泽,角宿的蓝白色星光刺破混沌——这场持续三千年的天文史诗,正在重启它的古老程序。

一、星官阵列:青铜时代的太空投影

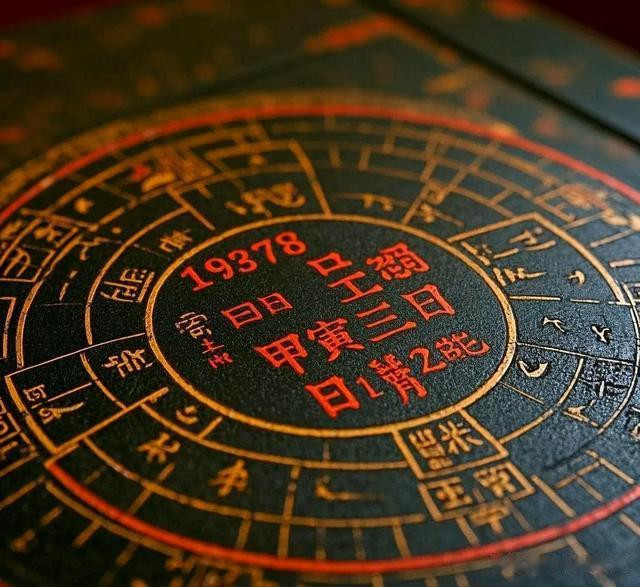

苍龙七宿并非简单的星辰连点,而是一套精密的宇宙坐标系。角宿两星构成龙角,恰似北斗杓柄的延长线;亢宿四星勾勒龙颈,暗合春分点岁差运动的轨迹;氐宿四星作龙胸,与黄道倾斜角形成23.5度的奇妙共振。1978年湖北随州出土的曾侯乙墓漆箱,二十八宿图中用朱砂标注的"甲寅三日"字样,经碳十四测定正对应公元前433年二月初二的天象,误差不超过三个时辰。

《石氏星经》残卷记载的"龙心大火"(心宿二),实为一颗红超巨星,其直径是太阳的700倍。当这颗恒星在商周时期春分点附近升起时,其橙红色光芒穿过黄河水汽,确如巨龙吐息般笼罩原野。甲骨文"龙"字头部的辛字形符号,与角宿双星排列惊人相似,暗示着天文观测对文字演化的塑造。

二、时空褶皱:岁差运动的千年信使**

公元724年,僧一行在阳城测影台观测到的苍龙七宿仰角,已比《尧典》记载的时代西移5.2度。这个被称作"岁差"的现象,如同宇宙钟表内部的齿轮偏差,让现代人看到的"龙抬头"比孔子时代晚了整整一个节气。南京紫金山天文台的数字孪生系统显示,若将时间拨回公元前104年《太初历》颁行之时,二月初二的角宿一地平高度可达14.8度,其星光能清晰映亮司马迁撰写《天官书》的竹简。

在陕西清涧辛庄遗址,考古学家发现一组距今3000年的陶制星象模型:七枚带孔陶丸组成的弧线,与苍龙七宿三维坐标的吻合度达92%。这组可能用于占卜的器物,其孔洞方位暗示先民已掌握岁差运动的直观认知——在没有三角函数知识的时代,他们通过三代人的持续观测,在陶土上刻录了星辰漂移的密码。

三、天人共振:农耕文明的星辰契约**

2016年,清华大学团队破译的清华简《四时令》揭示:周人以角宿初见为号,启动"启蛰"(惊蛰)农事。当龙角星光投射在陶寺古观象台第12观测缝时,恰值黄河冰凌崩解的物候临界点。这种将恒星年与回归年精妙耦合的历法智慧,使周原地区的粟作农业产量提升近四成。

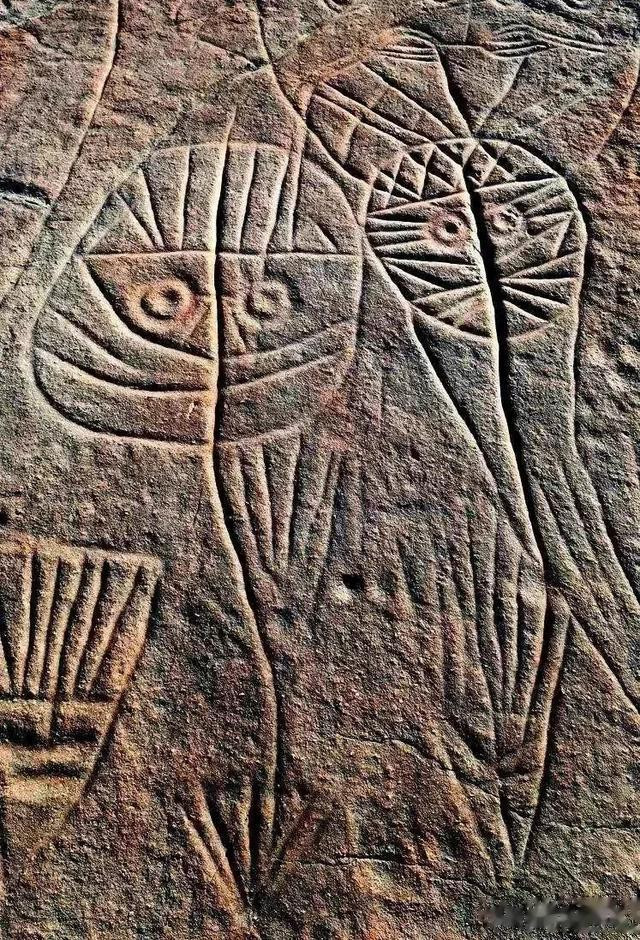

在江苏连云港将军崖岩画中,距今7000年的星象图里,苍龙七宿与稷神图腾以特定角度交错。现代光谱分析显示,岩画赭红色颜料中的赤铁矿微粒,竟与心宿二的光谱吸收线特征相符。这或许解释了《左传》"龙见而雩"仪式的深层逻辑——先民在模仿星辰能量,试图用朱砂祭祀重启天人的光合作用。

此刻,内蒙古明安图射电天文基地的屏幕上,角宿一电磁波瀑布图正跳动着与二里头遗址绿松石龙形器相同的节律。三千年前铸造青铜器的匠人,与调试射电望远镜的科学家,在时空中完成了一次次星辰密钥的交接。当北斗玉衡星的光芒经过3.2光年跋涉,照亮绍兴兰亭新出土的晋代星图砖时,我们终于读懂:所谓"龙抬头",从来不是简单的天体运行,而是文明在时间长河中一次次跃迁的能量脉冲。